連載 No.15 2015年10月18日掲載

一枚のネガに置き換えられたもの

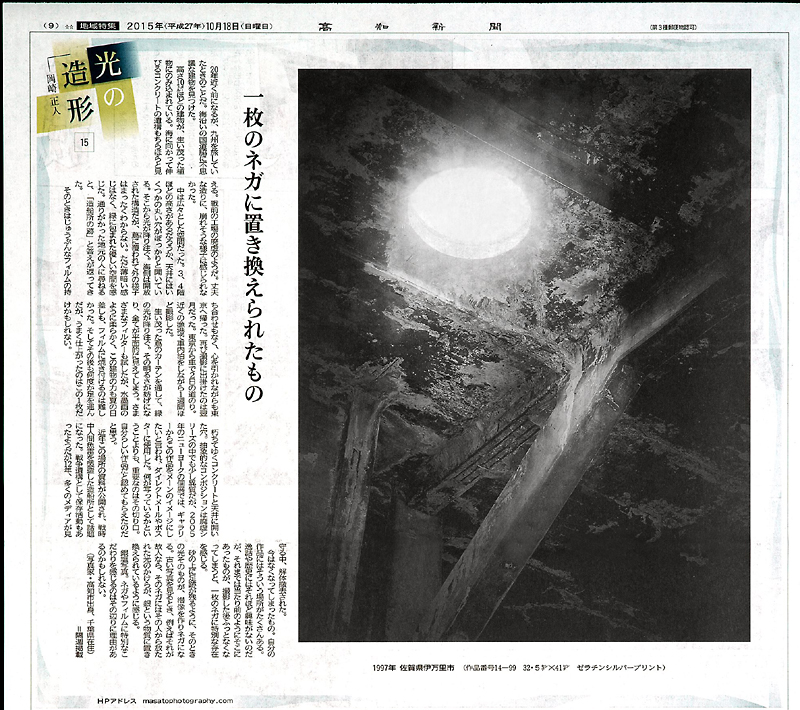

20年近く前になるが、九州を旅していたときのことだ。海沿いの国道脇に不思議な建物を見つけた。

高さ10メートルほどの建物が、生い茂った植物に飲み込まれている。

海に向かって伸びるコンクリートの遺構もちらほらと見える。

戦前の工場の廃墟のようだ。丈夫な造りに、崩れそうな様子は感じられなかった。

中は広々とした空間だった。3~4階ほどの高さがあるだろうか、

天井にはいくつかの丸い穴がぽっかりと開いている。そこから光が降り注ぐ。

海側は開放された構造だが、蔦に覆われて外の様子はまったく分からない。

ただ薄暗い感じはなく、緑に包まれた優しい空間を感じた。

通りがかった地元の人に尋ねると、「造船所の跡」と答えが返ってきた。

そのときはじゅうぶんなフィルムの持ち合わせもなく、心を引かれながらも東京へ帰った。

再び撮影に出掛けたのは翌月だった。東京から車で2日の道のり。

近くの漁港で車内泊をしながら1週間ほど撮影した。

生い茂った蔦のカーテンを通して、緑の光が降り注ぐ。

その明るさが妨げになり、全てが平面的に見えてしまう。

さまざまなフィルターも試したが、水墨画のように柔らかく、

この建物の力も、夏の日差しもフィルムに焼き付けるのは難しかった。

そしてその後も何度か足を運んだが、うまく仕上がったのはこの1枚だけかもしれない。

朽ちてゆくコンクリートと天井に開いた穴。

抽象的なコンポジションは廃虚シリーズの中でも少し異質だが、

2005年のニューヨークの個展では、ギャラリーからこの作品をメーンのイメージにしたいと言われ、

ダイレクトメールやポスターに使用した。

何が写っているかということよりも、重要なのはその切り口。自分らしい作品だと認めてもらえたのだと思う。

近年この場所の資料が公開され、戦時中人間魚雷を製造した造船所として話題になった。

戦争遺構として保存活動もあったようだが12年、多くのメディアが見守る中、解体撤去された。

今はなくなってしまったもの。自分の作品にはそういう場所がたくさんある。

逸話や歴史にはそれほど興味がないのだが、それまでは当たり前のようにそこにあったものが、

撮影した後ふっとなくなってしまうと、一枚のネガに特別な存在を感じる。

砂の上に足跡が残るように、そのときの光そのものが、潜像を作りネガになる。

古い写真を見るとき、例えばそれが故人なら、そのネガにはその人から放たれた光のかけらが、

銀という物質に置き換えられているように感じる。

銀塩写真。ネガやフィルムに特別なこだわりを感じるのはその辺りに理由があるのかもしれない。